你是否已身懷絕技,卻困惑於如何將 20 年實戰經驗 轉化為一堂堂引人入勝的課程?在企業培訓界,光是「會做事」已經不夠,頂尖講師的價值在於「會教人」,並能高效解決企業痛點。

這篇文章就是為你量身打造的完整轉型攻略!我們將帶你深入探討:如何將零散的經驗系統化、透過專業認證為個人品牌鍍金、掌握成人學習的教學心法,以及建立高價值的顧問式商業模式。從教學技巧、品牌定位到持續成長,讓你不再只是「還不錯」的專家,而是市場上非你不可的頂尖企業講師!

從「專業人士」到「頂尖企業講師」:你與眾不同的那條路

你是不是也有過這種感覺?在公司裡,你已經是個「一等一」的專家,手上握著業界最厲害的技術,或是累積了超實用的經驗。但當你站上台,面對一群很想學東西的學員時,你的專業知識卻好像隔了一層紗,怎麼講都講不清楚,很難有效傳達。這時候你才發現,「會做事」跟「會教人」根本是兩回事。

這就是很多資深專業人士想要轉型當企業講師時,會遇到的第一個「卡關」點。他們實戰經驗超豐富,但就是少了把經驗「系統化」、「有條理化」、「講成一個好故事」的能力。更重要的是,在這個知識爆炸的時代,他們還沒意識到,企業講師已經不只是「把知識傳出去的人」而已,它更是一個需要用心經營、需要專業認證、需要不斷進化的「個人品牌」。

這篇文章,就是為你量身打造的「企業講師認證與專業發展」的完整攻略。我們會透過台灣在地案例、實用工具,以及超「接地氣」的建議,帶你從頭開始,甚至從你現在「卡住」的地方開始,一步步變成市場上大家搶著要的頂尖企業講師。

第一步:企業講師會把「經驗」變成「課程」—系統化知識的魔法

一個厲害的企業講師,絕對不是把自己的工作日誌從頭唸到尾。他必須把那些零零散散、但超級寶貴的經驗,轉化成一套邏輯清楚、學員聽完可以「帶回家」而且「馬上用」的知識體系。

台灣案例:科技業資深工程師老王的「轉型陣痛」

老王是竹科某間上市公司的資深軟體工程師,有超過20年的開發資歷,是業界喊得出名號的專家。他被公司人資邀請,擔任內部講師,分享「高併發系統架構」(白話文:就是教你怎麼讓網站或App同時應付超多使用者,還不會當機的技術)。第一次上課,他準備了上百張投影片,把所有技術細節都講得鉅細靡遺。結果呢?學員反應很兩極:剛入行的菜鳥聽得霧煞煞,資深的同事又覺得他講得太散,沒有一個明確的學習步驟。

老王的問題出在哪?他把「專業簡報」當成了「教學課程」。

實用工具:知識轉化三步驟,讓你的經驗變黃金

要避開老王的窘境,你得學會把經驗系統化的「知識轉化三部曲」:

| 步驟 |

核心任務 |

關鍵行動 |

講師價值展現 |

| 1. 經驗拆解 |

把實戰經驗切成一個一個最小的知識點。 |

問自己:學員最常犯的「包」是什麼?我解決問題的「撇步」是什麼? |

洞察力:提供別人沒看過的「眉角」。 |

| 2. 邏輯重整 |

按照學員的「學習曲線」(就是學東西的順序),重新排列這些知識點。 |

畫出「從入門到進階」、「從理論到實作」的清楚學習地圖。設計課前、課中、課後的「驗收」機制。 |

結構力:讓複雜的知識變得「好吞、好消化」。 |

| 3. 故事包裝 |

為每個知識點找到一個真實的案例或故事來搭配。 |

運用「STAR原則」(情境、任務、行動、結果)來分享你的實戰經驗,就像在講一個精彩的職場故事。 |

感染力:讓學員聽了有感覺、有共鳴,而且記得住。 |

小提醒: 你的課程大綱,就是你的**「產品型錄」**。它一定要清楚、夠吸引人,而且要保證學員上完課可以得到一個明確的「學習成果」。

第二步:企業講師認證的「真價值」與選擇指南

當你把課程內容架構好之後,下一步就是為你的專業「鍍金」—去拿一張認證。企業講師的認證,不只是證明你「會教」,更是市場對你「教學品質很穩定」的保證書。

企業講師認證的價值:為什麼這張紙很重要?

- 市場信任度 (Trust):對企業的人資(HR)或訓練部門來說,有認證的講師就像是買東西有「品牌保證」,風險比較低,品質也比較有譜。

- 價格定位 (Pricing):認證是你敢開高價的「底氣」。它證明你花時間、花錢去接受了專業的教學訓練。

- 知識體系 (System):很多厲害的認證課程,本身就是一套完整的教學方法,可以幫你補足「怎麼設計課程」這方面的不足。

企業講師認證的常見類型與選擇

市面上的企業講師認證百百種,大致上可以分成三類:

類型一:國際通用的教學方法認證(教你怎麼教)

這類認證專門教你教學技巧和「成人學習」(就是大人怎麼學東西)的理論,不限制你教什麼主題。

- ATD (Association for Talent Development) 相關認證:這是全球最大的培訓與發展專業組織,他們的 CPLP(Certified Professional in Learning and Performance)認證,在業界是公認的「頂規」認證。

- TTT (Train The Trainer) 體系(白話文:講師培訓課程):這是最基本也最實用的認證,專門教你怎麼設計課程、怎麼控制上課氣氛、怎麼問問題和引導學員。

類型二:專業領域知識認證(教你教什麼)

這類認證是把你的專業知識跟教學能力結合在一起。舉例來說:

- 專案管理 (PMP):如果你是專案管理的高手,先拿到 PMP 認證,再學會 TTT 的教學技巧,你就能成為一個「超值」的專案管理講師。

- 敏捷開發 (Scrum Master):把敏捷(Agile)的知識跟教學結合,你就能成為企業推動「敏捷轉型」(白話文:讓公司運作更彈性、反應更快)的關鍵推手。

類型三:台灣本土培訓機構或大學推廣部的認證

很多台灣知名的企管顧問公司或大學的進修推廣部,都會推出很符合台灣實務經驗的企業講師培訓課程。這些認證的優點是「很在地」,而且可以幫你建立「人脈圈」。它們通常更貼近台灣企業的實際需求,還可能提供實習或推薦工作的機會。

選擇建議:「先求有再求好」,實戰經驗最重要

- 基礎入門:先從一個實用、大家都認可的 TTT 課程開始,把你的教學基本功練穩。

- 專業加值:把你最核心的專業(例如:網路行銷、會計財務、領導統御)認證拿出來,作為你「課程內容很厲害」的證明。

- 實戰應用:認證就像是入場券,但真本事還是要靠實戰。 拿到認證後,要馬上開始找機會試教、不斷根據學員反應來調整課程內容。

第三步:打造你的「企業講師個人品牌」—從「還不錯」到「非你不可」

在這個資訊隨手可得的時代,企業講師的競爭力,已經從「你教什麼東西」變成「你是誰」。你的個人品牌,就是你在市場上的定位、你的風格、你的故事,以及你跟其他講師最大的不同點。

品牌定位:找出你的「關鍵字」

問自己三個很重要的問題:

- 我最擅長幫人家解決什麼問題? (例如:不是只說「我是行銷老師」,而是「專門幫中小企業用很低的成本做數位轉型」)

- 我的教學風格是哪一種? (例如:不是只說「我很專業」,而是「很幽默風趣,講的東西都很實用」)

- 我的學員是誰? (例如:不是「所有主管」,而是「剛升官、還在摸索的基層主管」)

你的答案,就會組成你的品牌核心價值。

台灣在地案例:從「數據分析師」到「商業解讀王」

講師小陳原本是個很厲害的數據分析師,他的課程內容無懈可擊,但就是沒什麼人氣。後來,他發現問題不在數據本身,而在於「溝通表達」。他決定重新定位自己,變成一個「商業解讀王」,專門教大家怎麼把那些冰冷的數字,轉化成可以感動人、可以幫助公司決策的故事。他開始在課程中大量使用台灣企業的案例、比喻和視覺化圖表。

他的品牌關鍵字從「數據分析」變成了「數據故事力」(白話文:把數據講得像故事一樣的能力)。結果,他的課程費用翻了三倍,而且變成很多大老闆、高階主管內訓時「指定要請」的講師。

內容行銷:累積你的「知識資產」(就是你的作品集)

頂尖的講師不會坐在那邊等企業來找他,他們會主動創造內容,讓企業「發現」他。

| 知識資產類型 |

目的 |

建議平台與形式 |

| 深度文章 |

展現你的專業功力與獨到見解,吸引企業人資或高階主管的目光。 |

專業部落格、LinkedIn、商業雜誌投稿。 |

| 短影音/直播 |

展現你的教學風格和個人魅力,讓大家覺得你很親切。 |

YouTube、Podcast、Facebook直播。 |

| 免費講座/電子書 |

建立潛在客戶名單,證明你的實力,把人導流到你的付費課程。 |

舉辦線上免費工作坊、提供電子書下載。 |

| 社群互動 |

維護跟學員的關係,建立一個「粉絲團」,讓學員變成你的「口碑傳播者」。 |

課程專屬社團、定期回答專業問題。 |

記住: 你每一次的發言、每一篇文章、每一場講座,都是在為你的個人品牌「存錢」。

第四步:企業講師教學設計的「實戰心法」—讓知識真正「進到腦袋裡」

企業講師的價值,最後就是要看學員有沒有「改變行為」。如果學員聽完課,回去還是做一樣的事,那你的課就只是一場「很貴的娛樂」。

成人學習的五大原則(教大人學東西的秘訣)

跟教小朋友不一樣,大人學東西有他們自己的一套邏輯。掌握這五個原則,能讓你的課程設計更有效:

- 自己做主 (Self-Concept):大人希望自己決定怎麼學,而不是被動地被塞東西。心法: 多用提問、分組討論、活動,讓學員自己去找到答案。

- 經驗累積 (Experience):大人會用自己過去的經驗來理解新知識。心法: 上課開始時,先請學員分享他們過去的經驗或「痛點」,把新知識跟舊經驗「串」起來。

- 學習動機 (Readiness to Learn):大人只對「現在馬上能解決問題」的知識有興趣。心法: 一開場就要清楚說明,你的課可以解決學員的哪個「很急的問題」。

- 即時應用 (Orientation to Learning):大人學東西是「以解決問題為中心」,而不是「以課本為中心」。心法: 大量使用實務演練、角色扮演、案例分析,讓學員在課堂上就「動手做」應用所學。

- 內在動力 (Motivation):大人學習大多是來自內在的驅動力(像是想自我實現、想升官加薪)。心法: 在課程中要不斷強調,學習成果對學員個人職涯發展有什麼「大幫助」。

課程設計的「黃金比例」:70-20-10 法則的在地應用

著名的 70-20-10 法則(白話文:人才養成的三大比例)雖然主要是給企業內部訓練用的,但它也啟發我們怎麼分配課程中的時間:

- 10% 理論與知識傳遞:這是你講述新概念的時間,要講重點就好。

- 20% 互動與反思:這是分組討論、問答、案例分析的時間,讓大家動腦筋。

- 70% 實戰演練與回饋:這是讓學員親手操作、模擬情境、講師給予一對一或小組指導的時間。

你的課程越偏向 70% 的實作,學員的學習效果就會越好。 你的任務不是把東西「講完」,而是要確保他們能「做得出來」。

第五步:從「一堂課」到「長期合作」—企業講師的賺錢模式

當你變成一個有「個人品牌」的講師之後,怎麼把你的專業變成穩定又長久的收入來源?這需要你改變一下「做生意」的思維。

商業模式一:顧問式銷售(賣「解決方案」而不是賣「時間」)

頂尖的講師不會只賣「一堂課」,他們賣的是「幫你把問題解決掉」的方案。

當企業來找你時,不要急著報價。先問清楚:

- 你們希望透過這堂課解決的最核心的問題是什麼?

- 上完課後你們希望看到哪些具體的改變?

- 你們以前試過哪些方法,但沒有成功?

透過這種深入的「顧問式訪談」,你可能會發現,企業需要的不是一天的訓練課程,而是一個「三個月的輔導計畫」(白話文:完整的學習環境):

- 第一階段:兩天的基礎培訓(高價課程)

- 第二階段:一個月的線上輔導與作業批改(顧問服務)

- 第三階段:一次高階主管的成果發表與策略會議(高階顧問)

這樣一來,你單次合作的金額會大幅提高,而且能跟企業建立更深厚的信任關係。

商業模式二:產品化與規模化(把你的知識變印鈔機)

你的時間是有限的,不可能永遠只靠「賣時間」來賺錢。

- 線上課程 (Digital Products):把你最基礎的課程錄製成線上課程,設定自動化銷售,實現「被動收入」(白話文:睡覺也能賺錢)。

- 工具包/模板 (Templates & Tools):例如,如果你教「OKR 設定」(白話文:一種目標管理方法),你可以賣一套包含範例、追蹤表格、導入手冊的「OKR 導入工具包」。

- 講師培訓 (Train the Trainer):當你的品牌夠強大時,你可以開始訓練「你的學生」,把你的教學方法「授權」給其他講師,收取授權金。

關鍵思維: 把你的知識和方法論,看作是可以複製、可以授權的智慧財產 (IP)。

第六步:持續成長與迭代—頂尖企業講師的「自我修煉」

企業講師的專業成長是一條「學無止境」的路。市場在變、技術在變,學員的需求也在變。

保持敏銳度的三個好習慣

- 多看多研究 (Read & Research):

- 專業領域:持續追蹤你教的領域的最新趨勢、技術和法規,像是科技業講師就要追最新的 AI 應用。

- 教學方法:定期看看成人教育、心理學、神經科學等領域的最新研究,讓你的教學設計更厲害。

- 收集與分析回饋 (Feedback Loop):

- 不要只看分數:學員滿意度分數(像是 4.8/5.0)固然重要,但更重要的是文字回饋。

- 問對問題:在課後問卷中,除了問「你學到了什麼」,更要問「你回去後會開始做哪些不一樣的事?」以及「課程中哪個部分你覺得最沒用?」

- 同業交流與指導 (Peer Coaching):

- 找個師父:找一位比你更有經驗的頂尖講師當你的導師,定期請他來「觀課」,給你一些「很尖銳但很有用」的批評。

- 組個社團:跟其他講師組成一個「互相觀課、互相成長」的社群,從別人的優點中學習。

企業講師的「職業倦怠」與調適(燒聲、沒熱情怎麼辦)

就算是再有熱情的講師,也會遇到「職業倦怠」。一直重複講同一門課,會讓你的熱情慢慢消退。

調適心法:

- 定期更新課程:給自己一個目標,每年至少更新 30% 的課程內容,讓自己保持新鮮感。

- 開發新課程:利用你的核心專業,開發一個全新的主題,挑戰自己。

- 跨界學習:去學一些跟你專業完全不相關的領域(例如:藝術、哲學、烹飪),這些「跨界思維」往往能為你的教學帶來意想不到的靈感。

企業講師的常見問題與解答

如何成為企業講師?需要什麼條件?

想成為企業講師,首先你得是特定領域的專家,這是基礎!

但光會做還不夠,你必須具備「知識轉化」的能力,把實務經驗系統化、設計成一套邏輯清楚的課程。同時,透過 TTT講師培訓 課程或專業認證來提升口語表達、教學技巧和控場能力,為你的專業度鍍金。總之,就是「專業成就」搭配「教學方法」和「個人品牌」的經營!

企業講師需要哪些證照或認證嗎?

企業講師沒有強制性的單一證照,但專業認證絕對是鍍金的必要步驟!

最常見且實用的是 TTT (Train The Trainer) 講師培訓 認證,它證明你具備系統化的教學設計和表達能力。此外,你的專業領域知識證照,例如 PMP、Scrum也很重要,它證明你教的內容夠厲害。總之,證照是市場信任度的保證書,能讓你更容易被企業人資看見。

除了專業知識外,一位優秀的企業講師還需要掌握哪些核心教學技巧與表達能力?

除了專業知識,優秀的企業講師更需要掌握「教大人」的技巧!

核心能力包含:將複雜概念故事化與系統化的表達力;運用 70-20-10 法則設計課程,增加實戰演練與互動;以及掌握成人學習的五大原則,例如讓學員自己做主、串連舊經驗。目標是讓學員不只聽懂,還能學會應用,真正改變行為!

企業講師如何打造個人品牌並提升影響力?

打造個人品牌,首先要找出你的「關鍵字」,精準定位你最擅長解決的企業痛點。

接著,要透過內容行銷持續累積你的知識資產,像是撰寫深度文章、製作短影音或舉辦免費講座,展現你的專業功力和獨特教學風格。讓企業和潛在學員發現你,將你從還不錯的講師,變成市場上非你不可的專家,自然能提升影響力!

企業講師的工作內容和職責有哪些?

企業講師的職責遠超過上台講課這麼簡單!

核心工作內容包括:分析企業或學員的實際需求與痛點;將你的專業知識系統化,設計出能解決問題的客製化課程;運用高效的教學技巧,引導學員實際演練與吸收;課後還需收集回饋並持續優化內容。簡而言之,講師是企業知識傳遞與人才培育的關鍵推手。

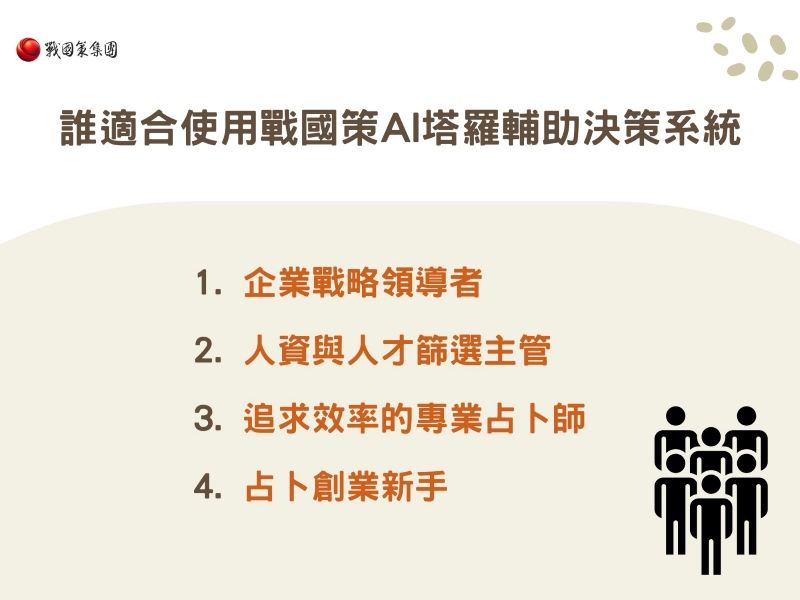

您的企業最佳成長夥伴:戰國策戰勝學院

當您讀到這裡,相信您已經對企業顧問的價值與選擇方法有了全面的認識。但在眾多顧問機構中,如何找到真正能陪伴您企業成長、具備實戰經驗且值得信賴的夥伴?

戰國策戰勝學院致力於將戰略思維與現代企業經營理念相結合,為企業老闆、管理層及行銷人員提供一個結合理論與實務的全方位學習與顧問平台。

您企業轉型的戰略導師—林尚能顧問

戰國策戰勝學院的靈魂人物—林尚能顧問,擁有超過25年的企業經營與顧問實戰經驗。他不僅是一位深諳企業戰略的策略專家,更是一位能將複雜理論轉化為可執行方案的實戰導師。林顧問深信,企業的成長不能只靠理論,更需要透過實戰競賽來激發團隊的執行力與創造力。

全方位顧問服務:從策略到執行的完整支援

戰國策戰勝學院提供的顧問服務涵蓋:

- 企業經營策略規劃:協助企業制定清晰的發展願景與可執行的戰略路徑

- 網路行銷與數位轉型:從網站架設、電子商務到SEO優化,全方位數位行銷解決方案

- 企業內訓與人才培育:客製化的企管課程與培訓計畫,提升團隊整體戰力

- AI應用導入:協助企業善用AI工具提升決策品質與營運效率

- 品牌重塑與行銷策略:打造具差異化的品牌定位與高效的行銷方案

開啟您企業的勝利之路 現在就採取行動!

如果您正面臨企業成長的瓶頸,或希望為企業注入新的戰略思維與執行動能,戰國策戰勝學院將是您最值得信賴的成長夥伴。

立即聯繫我們:

因為聘請頂尖顧問,從來都不是一筆開銷,而是一項對企業未來最明智的投資。讓戰國策戰勝學院,成為您企業邁向勝利的戰略夥伴!

總結:你的企業講師之路,從「動手做」開始

企業講師這條完整的路,絕對不是「一夕之間」就能成功的。它需要你:

- 拆解經驗:把你最厲害的專業知識變成有系統、有條理的架構。

- 拿到認證:為你的教學專業度「鍍金」,取得市場的信任。

- 建立品牌:找到你獨特的風格和「關鍵字」,累積你的知識作品集。

- 優化教學:掌握教大人學東西的秘訣,讓學員真正「學會、用上」。

- 發展模式:從只賣「一堂課」變成賣「解決方案」和「知識產品」。

- 持續修煉:保持對市場的敏銳度,不斷更新課程和自我成長。

現在,請你問自己:我下一步要幹嘛? 是去報名一個 TTT 課程?是開始寫下我第一個台灣在地案例故事?還是重新檢視我的課程大綱?

不論你的答案是什麼,請你「馬上」採取行動。因為,頂尖企業講師的品牌,不是「想」出來的,而是「做」出來的。期待在未來的講台上,看到你發光發熱!

歡迎撥打服務專線 0800-003-191或加入戰國策戰勝學院官方LINE: @1ceo了解更多!